El disfrute de recordar

Carlos Espinosa Domínguez escribe en el portal de cultura de Cubaencuentro una reseña de la obra de Alvar González-Palacios «Semillas secas. Infancia y juventud en Cuba 1936-1957».

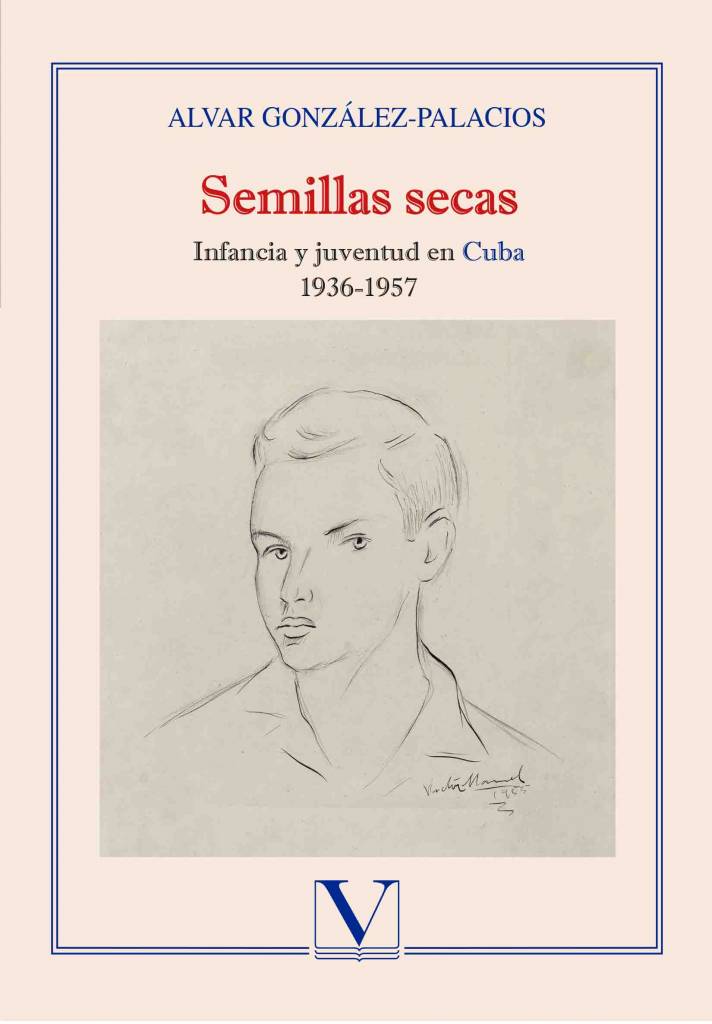

Me atrevo a firmar que, al igual que para quien esto escribe, para muchos cubanos la lectura de Semillas secas. Infancia y juventud en Cuba 1936-1957 (Editorial Verbum, Madrid, 2018, 248 páginas) ha de constituir una agradable sorpresa. En primer lugar, lo digo porque viene a descubrir a un insigne compatriota desconocido para muchos. Y porque, además, como expresa Julio Rodríguez-Luis en uno de los textos introductorios (el plural obedece a que hay también otros firmados por Ion de la Riva y Arturo Ramón), se trata de un libro notable en muchos sentidos: “como la autobiografía parcial de un famoso crítico de arte, como documento sobre la cultura cubana de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, y como testimonio del deseo por preservar cierta identidad lingüística, deseo que resulta, a la postre, victorioso”.

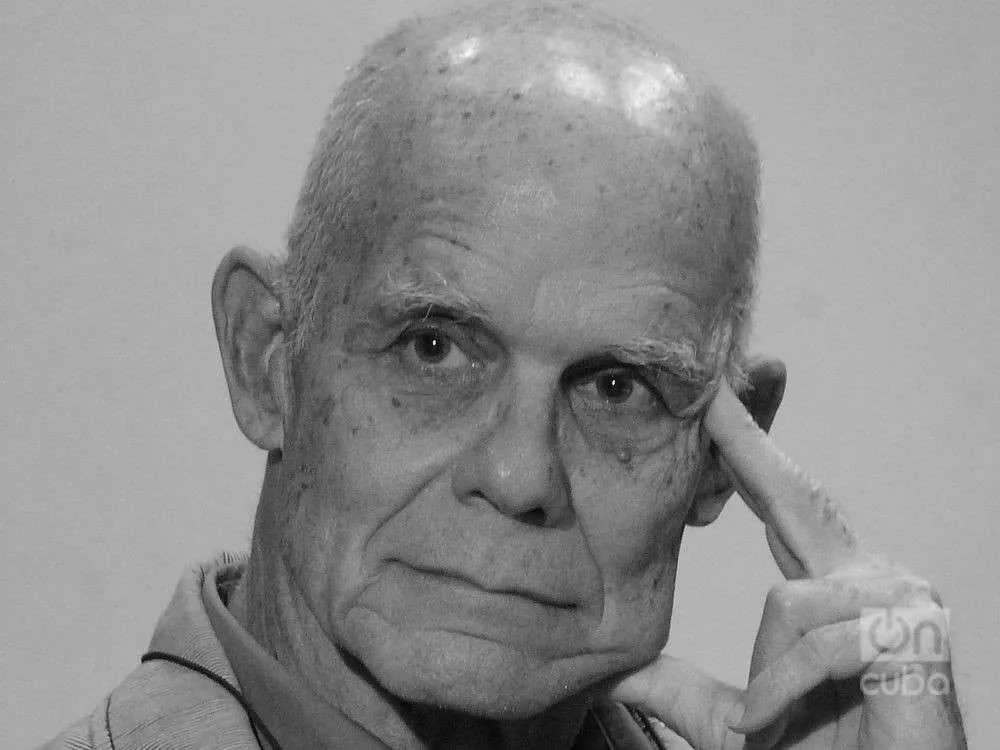

Quien recapitula sus recuerdos cubanos es Alvar González-Palacios (Santiago de Cuba, 1936), hoy ciudadano italiano y residente en Roma. En las más de seis décadas que lleva en ese país, su trabajo como investigador y crítico de arte ha hecho de él un reputado especialista. Cuenta con veintiocho libros editados, algunos de los cuales sobre colecciones de museos tan importantes como el del Prado. Asimismo, ha dirigido las revistas Arte Ilustrata y Antologia di Belle Arti, esta última junto con Giuliano Brigante y Federico Zeri.

En 1999 apareció su libro autobiográfico La Tre Etá, cuya primera parte está dedicada a su infancia y al inicio de su juventud. A sugerencia de un amigo, González-Palacios decidió revisar esas páginas referidas a su etapa en Cuba. De la traducción al español se responsabilizó su hermana Marilú, con quien colaboraron Cristina Rodríguez Gil, Julio Rodríguez-Luis y el propio autor. Este apunta que a aquel material agregó varios testimonios epistolares de amigos suyos, “con el objeto de entender mejor lo que sucedía en la tierra donde viví mis primeros veinte años y a la que nunca he regresado (…) Han pasado más de sesenta años desde aquel entonces y tal vez es el momento de enfrentar un mar oscuro que ya no conozco bien”.

González-Palacios perteneció a una familia de la burguesía santiaguera. Su padre fue Carlos Manuel González Palacios (1902-1952), a quien define como un “aristócrata de izquierda” que “no tenía mucha fe en la democracia”. Estuvo encarcelado durante la dictadura de Gerardo Machado, acusado de ser “uno de los directores del movimiento sedicioso” de del 10 de noviembre de 1930. Perteneció al Partido Comunista, del cual fue expulsado tras la muerte de Trotski. Fue profesor, ensayista y periodista y durante una etapa dirigió uno de los noticieros de la televisión.

Aunque había sido opositor de Batista durante el período que gobernó como presidente constitucional, cuando este volvió al poder mediante el golpe militar de marzo de 1952, Carlos Manuel aceptó la Dirección de Cultura. De acuerdo a Nydia Saravia, era muy amigo de Nicolás Rivero Agüero, nombrado ministro de Educación por Batista, y “se buscaba a un intelectual no comprometido hasta entonces con la nueva dictadura”. En el breve período en el que desempeñó el cargo, Carlos Manuel publicó una veintena de libros (Espirales del cuje, de Lorenzo García Vega, y la antología Cincuenta años de poesía cubana, de Cintio Vitier, figuran entre ellos) y concedió una ayuda económica a la revista Orígenes.

Acerca de esa labor, Jorge Mañach, quien fue gran amigo suyo, escribió: “Durante los pocos meses que la desempeñó, dejó huellas de constructor: unos libros importantes, como el de las Obras Completas de Arango y Parreño; unas exposiciones; la organización de las honras del Centenario de Martí; el impulso decisivo para el edificio del Banco Nacional. No podía tener aspiraciones de ningún género, puesto que sabía que la muerte le esperaba en cualquier momento; pero murió sirviendo a la cultura bajo el signo político en que creía. Si hubiese vivido unos meses más y visto todo lo que después vino, ya no creyera en él…”.

En Semillas secas, González-Palacios confiesa que esa decisión de su padre lo sorprendió, ya que aceptaba un cargo ofrecido por alguien cuya ideología o manera de pensar nunca había compartido. Años después, sus amigos le hicieron ver que lo hizo para realizar algo útil por su país en el poco tiempo de vida que le quedaba. Fue un gesto, expresa González-Palacios, que para él fue y tal vez sigue siendo incomprensible, y que durante mucho tiempo hipotecó las relaciones con su memoria. “No podía perdonar aquella decisión, algo que, de paso, explica mi rechazo absoluto a ocuparme de política”. Y acerca de ese tema, agrega: “No me es del todo posible trazar un retrato imparcial de mi padre: fui su hijo con todas las contradicciones, el afecto y también la incomprensión que tal circunstancia establece. Difícilmente se puede ser amigo del propio padre, especialmente cuando este es aún joven”.

Muy unido a su hermana

González-Palacios es igualmente honesto al hablar de su madre. Cuenta que la convivencia con ella era más difícil que con su padre, pues si este era taciturno, su mamá era demasiado locuaz. Había estudiado pedagogía y aplicando el principio de que la repetición es un elemento fundamental, saturó su infancia de “amonestaciones repetidas con la cadencia de una campana”. Sentía verdadera reverencia por su esposo y “cuanto él hacía estaba fuera de discusión”. Asimismo, anota que desde la infancia estuvo muy unido a su hermana Marilú. Sobre ella escribe que, pese a no ser una intelectual, “es una mujer inteligente, respetuosa de la cultura, que lee en tres lenguas y está bien informada”.

Aunque dice que las casas donde vivió durante su infancia se mezclan en su memoria, describe con profusión de detalles algunas de ellas. Con mucho afecto se refiere a la de la calle Santa Lucía, por la biblioteca que ocupaba dos habitaciones grandes cerca de la entrada: “Me gustaban sobre todo los volúmenes de la enciclopedia francesa de mi abuelo, con las viñetas que mostraban personajes históricos. Hoy, si volviera a ver estos libros, quizá encontraría patéticas aquellas viejas estampitas, pero les debo mis primeros encuentros con Luis XV y con los protagonistas del siglo XVIII, por los que sigo interesado”.

Narra también el continuo entrar y salir de proveedores y personas de servicio. Entre estos últimos, había uno que le inspiraba mucho temor, pues se decía de él que era ñáñigo. En Santiago de Cuba muchas personas practicaban la santería. En su casa no se le prestaba mucha atención a ese aspecto, pero recuerda que “en un par de ocasiones mi madre tuvo que despedir a sirvientas que dejaban objetos extraños relacionados con las prácticas de brujería: velas roídas, plumas de gallina, patas de conejo, dientes de animales o pañuelos llenos de polvos”.

Cuenta que una de las manías de su madre era la de cambiarlo de colegio constantemente. En los primeros dieciséis años asistió por lo menos a una docena de ellos. Eso lo llevó a irse a estudiar, entre 1949 y 1950, en el Saint Patrick’s College, en Ottawa. Pasó así de los eternos 30 grados de su ciudad natal a los 30 bajo cero de Canadá. Los estudiantes hispanoamericanos constituían allí un grupo aparte, y poco a poco empezó a formar parte del mismo. Esa relación con aquellos jóvenes dejó en él una huella: al regresar a Cuba, su familia no soportaba el acento que había adquirido su español, debido al contacto con colombianos, mexicanos y argentinos. Y añade: “Aquella fue la primera manifestación de los problemas lingüísticos que siempre me han atormentado”.

Al retornar a Cuba, no volvió a Santiago, sino que pasó a vivir en La Habana, a donde su familia se había trasladado definitivamente. Su padre se había alejado de la política y se dedicaba a la literatura y a los estudios históricos. Álvarez-Palacios ingresó en la Roston Academy, para cursar el bachillerato y el high school. En esos años hizo muchos amigos, algo que hasta entonces le había resultado difícil debido, como él confiesa, a que era tímido y orgulloso al mismo tiempo.

Con tres de ellos se inscribió en el curso de introducción al cine que impartía en la Universidad de La Habana José Manuel Valdés Rodríguez, a quien define como un maestro excepcional. La rememoración de aquellos amigos lo lleva a expresar: “Todos los testigos de mi adolescencia han desaparecido o se han perdido en la niebla de mi memoria”.

Al morir su padre, a causa de un infarto, le tocó ocuparse de los preparativos previos al funeral. Durante los primeros meses del luto, reunió varios de los textos que había dejado inéditos. Recogió y publicó quince de sus poemas en un librito, Mar sin agua, título que su padre dio a aquel volumen que no llegó a completar. Cuenta que, a partir de entonces, la situación económica de la familia dejó de ser cómoda. Su padre era incapaz de ocuparse de las cuestiones prácticas y falleció más pobre de lo que había nacido. González-Palacios y su madre se vieron obligados a prescindir de secretarios, choferes y sirvientes, y de Miramar se mudaron al Vedado.

El residir y desenvolverse en una ciudad grande como La Habana le abrió nuevos horizontes. Empezó a acudir a las librerías, a ir al cine, a conocer escritores y artistas. En el libro dedica espacio a Dulce María Loynaz, José Lezama Lima, Lydia Cabrera, Virgilio Piñera, María Zambrano, Jorge Mañach, Mariano Brull, Severo Sarduy y José María Chacón y Calvo, entre otros.

Renuncia a su lengua natal

Destaca como uno de los encuentros capitales de su temprana juventud el de Max Henríquez Ureña. Tuvo lugar en 1953, cuando el escritor dominicano volvió a Cuba, tras haber cumplido setenta años, para disfrutar de su jubilación. Había sido profesor de sus padres y enseguida le tomó afecto al joven. Este confiesa que vio en él no solo a un maestro, sino al abuelo ideal. Dos veces por semana iba a su casa en Miramar, para recibir unas lecciones que tenían como objetivo redondear su educación en todos los sentidos.

Algunos años después, ocurrió un incidente que lo turbó y que narra en su libro. Un día, Max le pidió que lo acompañase a una ciudad de provincia donde debía pronunciar una conferencia, agregando que a la vuelta pasarían la noche en un apartamento que tenía en Varadero. Y reproduzco parte del relato de lo que sucedió: “Al amanecer, sentí un extraño peso en mi cama, y cuando me desperté encontré a Max a mi lado. Sus intenciones estaban claras. No me escandalicé y traté de complacerlo, pero la naturaleza decidió lo contrario. Creí que todo terminaría ahí, pero, evidentemente, no conocía bien a mi viejo maestro (…) En varias ocasiones volvió a intentar llevar a cabo su proyecto, provocando nuevas situaciones desagradables”.

En 1954, tras haber terminado el bachillerato, viajó a Nueva York, invitado por Max Henríquez Ureña para asistir a un congreso en la Universidad de Columbia. En una reunión conoció a Gabriela Mistral, de quien deja esta impresión: “Columna monolítica egipcia, afable, aunque más bien vaga y lejana, no sé si por decisión deliberada o por naturaleza, hablaba con los ojos semicerrados, interrogando el vacío y mirando por encima de sus interlocutores sin dirigirse a nadie más que a la inspiración angelical, con el tono bíblico de un poeta”. Empezó a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, aunque su idea era irse a estudiar en Europa. Asimismo, se dio a conocer como poeta en la revista Orígenes, que publicó unos poemas suyos que hoy él ve como “banales ejercicios teóricos”.

González-Palacios dedica las páginas finales de su libro al año y pico que pasó en Italia, Francia y España. En este último país conoció al poeta Vicente Aleixandre, a quien visitó en varias ocasiones. Lo describe como “un hombre sereno, afable, lleno de sentido común, aun y cuando lo rodeaba siempre un aura de tristeza”. El retorno a Cuba le resultó difícil, pues la situación política había empeorado. Eso, unido a circunstancias familiares, hicieron que comenzase a pensar en terminar sus estudios universitarios en el extranjero. Al final, optó por irse a Italia.

Primero residió en Florencia (1957-1962) y después en Milán (1962-1964). En esos años escribió poesía y, cuando empezó a dominar el italiano, tradujo una selección de poemas de Quasimodo, Ungaretti y Montale que apareció, junto con un breve ensayo suyo, en la Nueva Revista Cubana. El frustrado intento de escribir un largo poema le hizo darse cuenta de que había perdido el dominio total de su lengua. Por otro lado, transcurrido su primer año en Italia, se dedicó principalmente a la historia del arte, una especialidad en la que se convirtió en un reputado experto.

Semillas secas concluye con estas palabras: “El día —no sé exactamente cuál— en el que decidí no volver nunca a Cuba entendí que me había convertido en otro. La decisión no fue del todo mía, pero no tuve otra elección posible y hasta el día de hoy no veo qué otra cosa hubiera podido hacer. Toda decisión tiene su precio y el que entonces tuve que pagar fue la renuncia a mi lengua, a mi nacionalidad y, también, en última instancia, a mi vocación. Ya entonces había dejado de ser la persona sobre la que he escrito en estas páginas. Aunque tampoco de pronunciar la frase genial de Rimbaud: Je suis un autre”.

Aparte del testimonio autobiográfico, el libro incorpora una segunda parte integrada por tres secciones. En la primera, “Poesías de entonces” vueltas a leer”, González-Palacios recoge una breve muestra de esa producción y copia cinco sonetos, dos décimas y dos poemas. El segundo bloque si titula “Retratos de ayer” y recoge textos escritos en diferentes ocasiones y dedicados a la Condesa de Merlin, Ernest Hemingway, Jorge Mañach, Guillermo Cabrera Infante, Alfonso Pérez Sánchez y Vicente Jiménez. La última sección reproduce nueve cartas de Virgilio Piñera y una de Lezama Lima, así como las dedicatorias del segundo a libros suyos que le obsequió. En la que estampó en Paradiso cometió un error: en lugar del nombre de Álvarez-Palacios, escribió el de su padre, fallecido hacía seis años. La edición se enriquece además con un buen material fotográfico.

Del resumen que he hecho, se puede deducir que González-Palacios ha vivido una existencia rica y con suficientes incentivos para que sea contada. Su autobiografía se lee, pues, con mucho interés, algo a lo cual también contribuye el hecho de que él la sabe contar bien. Para esa “excavación en esa zona oscura de la conciencia llamada memoria”, se vale de un estilo ameno y ágil y de una prosa elegante. Su ejercicio de evocación posee además la objetividad dada por el alejamiento temporal y físico de la etapa de la que hace recuento; eso sin que haya frialdad en su rememoración. Asimismo, es un relato inteligente y nada ególatra, lo cual le da un encomiable nivel de autenticidad.

Semillas secas —el título proviene de una frase del “Son de negros en Cuba” de Federico García Lorca— tiene además un valor adicional. Al desandar esos años, su autor nos ofrece, como anota Arturo Ramón, “un fresco antropológico, social y cultural de la Cuba anterior a la revolución castrista; paradójicamente, un mundo más rico y potente que el que luego secuestró al país en el simulacro de una utopía”. Como ya apunté, González-Palacios incluye una galería de retratos, admirativos en su mayoría, parcialmente críticos algunos, atinados casi siempre, que ayudan a configurar la imagen de una época.

La reseña original:

https://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/el-disfrute-de-recordar-335578

El libro:

https://editorialverbum.es/producto/semillas-secas-infancia-y-juventud-en-cuba-1936-1957

¿Te ha gustado esta reseña? Coméntala.

Artículos relacionados

Compartir artículo

El disfrute de recordar

Carlos Espinosa Domínguez escribe en el portal de cultura de Cubaencuentro una reseña de la obra de Alvar González-Palacios «Semillas secas. Infancia y juventud en Cuba 1936-1957».

Me atrevo a firmar que, al igual que para quien esto escribe, para muchos cubanos la lectura de Semillas secas. Infancia y juventud en Cuba 1936-1957 (Editorial Verbum, Madrid, 2018, 248 páginas) ha de constituir una agradable sorpresa. En primer lugar, lo digo porque viene a descubrir a un insigne compatriota desconocido para muchos. Y porque, además, como expresa Julio Rodríguez-Luis en uno de los textos introductorios (el plural obedece a que hay también otros firmados por Ion de la Riva y Arturo Ramón), se trata de un libro notable en muchos sentidos: “como la autobiografía parcial de un famoso crítico de arte, como documento sobre la cultura cubana de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, y como testimonio del deseo por preservar cierta identidad lingüística, deseo que resulta, a la postre, victorioso”.

Quien recapitula sus recuerdos cubanos es Alvar González-Palacios (Santiago de Cuba, 1936), hoy ciudadano italiano y residente en Roma. En las más de seis décadas que lleva en ese país, su trabajo como investigador y crítico de arte ha hecho de él un reputado especialista. Cuenta con veintiocho libros editados, algunos de los cuales sobre colecciones de museos tan importantes como el del Prado. Asimismo, ha dirigido las revistas Arte Ilustrata y Antologia di Belle Arti, esta última junto con Giuliano Brigante y Federico Zeri.

En 1999 apareció su libro autobiográfico La Tre Etá, cuya primera parte está dedicada a su infancia y al inicio de su juventud. A sugerencia de un amigo, González-Palacios decidió revisar esas páginas referidas a su etapa en Cuba. De la traducción al español se responsabilizó su hermana Marilú, con quien colaboraron Cristina Rodríguez Gil, Julio Rodríguez-Luis y el propio autor. Este apunta que a aquel material agregó varios testimonios epistolares de amigos suyos, “con el objeto de entender mejor lo que sucedía en la tierra donde viví mis primeros veinte años y a la que nunca he regresado (…) Han pasado más de sesenta años desde aquel entonces y tal vez es el momento de enfrentar un mar oscuro que ya no conozco bien”.

González-Palacios perteneció a una familia de la burguesía santiaguera. Su padre fue Carlos Manuel González Palacios (1902-1952), a quien define como un “aristócrata de izquierda” que “no tenía mucha fe en la democracia”. Estuvo encarcelado durante la dictadura de Gerardo Machado, acusado de ser “uno de los directores del movimiento sedicioso” de del 10 de noviembre de 1930. Perteneció al Partido Comunista, del cual fue expulsado tras la muerte de Trotski. Fue profesor, ensayista y periodista y durante una etapa dirigió uno de los noticieros de la televisión.

Aunque había sido opositor de Batista durante el período que gobernó como presidente constitucional, cuando este volvió al poder mediante el golpe militar de marzo de 1952, Carlos Manuel aceptó la Dirección de Cultura. De acuerdo a Nydia Saravia, era muy amigo de Nicolás Rivero Agüero, nombrado ministro de Educación por Batista, y “se buscaba a un intelectual no comprometido hasta entonces con la nueva dictadura”. En el breve período en el que desempeñó el cargo, Carlos Manuel publicó una veintena de libros (Espirales del cuje, de Lorenzo García Vega, y la antología Cincuenta años de poesía cubana, de Cintio Vitier, figuran entre ellos) y concedió una ayuda económica a la revista Orígenes.

Acerca de esa labor, Jorge Mañach, quien fue gran amigo suyo, escribió: “Durante los pocos meses que la desempeñó, dejó huellas de constructor: unos libros importantes, como el de las Obras Completas de Arango y Parreño; unas exposiciones; la organización de las honras del Centenario de Martí; el impulso decisivo para el edificio del Banco Nacional. No podía tener aspiraciones de ningún género, puesto que sabía que la muerte le esperaba en cualquier momento; pero murió sirviendo a la cultura bajo el signo político en que creía. Si hubiese vivido unos meses más y visto todo lo que después vino, ya no creyera en él…”.

En Semillas secas, González-Palacios confiesa que esa decisión de su padre lo sorprendió, ya que aceptaba un cargo ofrecido por alguien cuya ideología o manera de pensar nunca había compartido. Años después, sus amigos le hicieron ver que lo hizo para realizar algo útil por su país en el poco tiempo de vida que le quedaba. Fue un gesto, expresa González-Palacios, que para él fue y tal vez sigue siendo incomprensible, y que durante mucho tiempo hipotecó las relaciones con su memoria. “No podía perdonar aquella decisión, algo que, de paso, explica mi rechazo absoluto a ocuparme de política”. Y acerca de ese tema, agrega: “No me es del todo posible trazar un retrato imparcial de mi padre: fui su hijo con todas las contradicciones, el afecto y también la incomprensión que tal circunstancia establece. Difícilmente se puede ser amigo del propio padre, especialmente cuando este es aún joven”.

Muy unido a su hermana

González-Palacios es igualmente honesto al hablar de su madre. Cuenta que la convivencia con ella era más difícil que con su padre, pues si este era taciturno, su mamá era demasiado locuaz. Había estudiado pedagogía y aplicando el principio de que la repetición es un elemento fundamental, saturó su infancia de “amonestaciones repetidas con la cadencia de una campana”. Sentía verdadera reverencia por su esposo y “cuanto él hacía estaba fuera de discusión”. Asimismo, anota que desde la infancia estuvo muy unido a su hermana Marilú. Sobre ella escribe que, pese a no ser una intelectual, “es una mujer inteligente, respetuosa de la cultura, que lee en tres lenguas y está bien informada”.

Aunque dice que las casas donde vivió durante su infancia se mezclan en su memoria, describe con profusión de detalles algunas de ellas. Con mucho afecto se refiere a la de la calle Santa Lucía, por la biblioteca que ocupaba dos habitaciones grandes cerca de la entrada: “Me gustaban sobre todo los volúmenes de la enciclopedia francesa de mi abuelo, con las viñetas que mostraban personajes históricos. Hoy, si volviera a ver estos libros, quizá encontraría patéticas aquellas viejas estampitas, pero les debo mis primeros encuentros con Luis XV y con los protagonistas del siglo XVIII, por los que sigo interesado”.

Narra también el continuo entrar y salir de proveedores y personas de servicio. Entre estos últimos, había uno que le inspiraba mucho temor, pues se decía de él que era ñáñigo. En Santiago de Cuba muchas personas practicaban la santería. En su casa no se le prestaba mucha atención a ese aspecto, pero recuerda que “en un par de ocasiones mi madre tuvo que despedir a sirvientas que dejaban objetos extraños relacionados con las prácticas de brujería: velas roídas, plumas de gallina, patas de conejo, dientes de animales o pañuelos llenos de polvos”.

Cuenta que una de las manías de su madre era la de cambiarlo de colegio constantemente. En los primeros dieciséis años asistió por lo menos a una docena de ellos. Eso lo llevó a irse a estudiar, entre 1949 y 1950, en el Saint Patrick’s College, en Ottawa. Pasó así de los eternos 30 grados de su ciudad natal a los 30 bajo cero de Canadá. Los estudiantes hispanoamericanos constituían allí un grupo aparte, y poco a poco empezó a formar parte del mismo. Esa relación con aquellos jóvenes dejó en él una huella: al regresar a Cuba, su familia no soportaba el acento que había adquirido su español, debido al contacto con colombianos, mexicanos y argentinos. Y añade: “Aquella fue la primera manifestación de los problemas lingüísticos que siempre me han atormentado”.

Al retornar a Cuba, no volvió a Santiago, sino que pasó a vivir en La Habana, a donde su familia se había trasladado definitivamente. Su padre se había alejado de la política y se dedicaba a la literatura y a los estudios históricos. Álvarez-Palacios ingresó en la Roston Academy, para cursar el bachillerato y el high school. En esos años hizo muchos amigos, algo que hasta entonces le había resultado difícil debido, como él confiesa, a que era tímido y orgulloso al mismo tiempo.

Con tres de ellos se inscribió en el curso de introducción al cine que impartía en la Universidad de La Habana José Manuel Valdés Rodríguez, a quien define como un maestro excepcional. La rememoración de aquellos amigos lo lleva a expresar: “Todos los testigos de mi adolescencia han desaparecido o se han perdido en la niebla de mi memoria”.

Al morir su padre, a causa de un infarto, le tocó ocuparse de los preparativos previos al funeral. Durante los primeros meses del luto, reunió varios de los textos que había dejado inéditos. Recogió y publicó quince de sus poemas en un librito, Mar sin agua, título que su padre dio a aquel volumen que no llegó a completar. Cuenta que, a partir de entonces, la situación económica de la familia dejó de ser cómoda. Su padre era incapaz de ocuparse de las cuestiones prácticas y falleció más pobre de lo que había nacido. González-Palacios y su madre se vieron obligados a prescindir de secretarios, choferes y sirvientes, y de Miramar se mudaron al Vedado.

El residir y desenvolverse en una ciudad grande como La Habana le abrió nuevos horizontes. Empezó a acudir a las librerías, a ir al cine, a conocer escritores y artistas. En el libro dedica espacio a Dulce María Loynaz, José Lezama Lima, Lydia Cabrera, Virgilio Piñera, María Zambrano, Jorge Mañach, Mariano Brull, Severo Sarduy y José María Chacón y Calvo, entre otros.

Renuncia a su lengua natal

Destaca como uno de los encuentros capitales de su temprana juventud el de Max Henríquez Ureña. Tuvo lugar en 1953, cuando el escritor dominicano volvió a Cuba, tras haber cumplido setenta años, para disfrutar de su jubilación. Había sido profesor de sus padres y enseguida le tomó afecto al joven. Este confiesa que vio en él no solo a un maestro, sino al abuelo ideal. Dos veces por semana iba a su casa en Miramar, para recibir unas lecciones que tenían como objetivo redondear su educación en todos los sentidos.

Algunos años después, ocurrió un incidente que lo turbó y que narra en su libro. Un día, Max le pidió que lo acompañase a una ciudad de provincia donde debía pronunciar una conferencia, agregando que a la vuelta pasarían la noche en un apartamento que tenía en Varadero. Y reproduzco parte del relato de lo que sucedió: “Al amanecer, sentí un extraño peso en mi cama, y cuando me desperté encontré a Max a mi lado. Sus intenciones estaban claras. No me escandalicé y traté de complacerlo, pero la naturaleza decidió lo contrario. Creí que todo terminaría ahí, pero, evidentemente, no conocía bien a mi viejo maestro (…) En varias ocasiones volvió a intentar llevar a cabo su proyecto, provocando nuevas situaciones desagradables”.

En 1954, tras haber terminado el bachillerato, viajó a Nueva York, invitado por Max Henríquez Ureña para asistir a un congreso en la Universidad de Columbia. En una reunión conoció a Gabriela Mistral, de quien deja esta impresión: “Columna monolítica egipcia, afable, aunque más bien vaga y lejana, no sé si por decisión deliberada o por naturaleza, hablaba con los ojos semicerrados, interrogando el vacío y mirando por encima de sus interlocutores sin dirigirse a nadie más que a la inspiración angelical, con el tono bíblico de un poeta”. Empezó a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, aunque su idea era irse a estudiar en Europa. Asimismo, se dio a conocer como poeta en la revista Orígenes, que publicó unos poemas suyos que hoy él ve como “banales ejercicios teóricos”.

González-Palacios dedica las páginas finales de su libro al año y pico que pasó en Italia, Francia y España. En este último país conoció al poeta Vicente Aleixandre, a quien visitó en varias ocasiones. Lo describe como “un hombre sereno, afable, lleno de sentido común, aun y cuando lo rodeaba siempre un aura de tristeza”. El retorno a Cuba le resultó difícil, pues la situación política había empeorado. Eso, unido a circunstancias familiares, hicieron que comenzase a pensar en terminar sus estudios universitarios en el extranjero. Al final, optó por irse a Italia.

Primero residió en Florencia (1957-1962) y después en Milán (1962-1964). En esos años escribió poesía y, cuando empezó a dominar el italiano, tradujo una selección de poemas de Quasimodo, Ungaretti y Montale que apareció, junto con un breve ensayo suyo, en la Nueva Revista Cubana. El frustrado intento de escribir un largo poema le hizo darse cuenta de que había perdido el dominio total de su lengua. Por otro lado, transcurrido su primer año en Italia, se dedicó principalmente a la historia del arte, una especialidad en la que se convirtió en un reputado experto.

Semillas secas concluye con estas palabras: “El día —no sé exactamente cuál— en el que decidí no volver nunca a Cuba entendí que me había convertido en otro. La decisión no fue del todo mía, pero no tuve otra elección posible y hasta el día de hoy no veo qué otra cosa hubiera podido hacer. Toda decisión tiene su precio y el que entonces tuve que pagar fue la renuncia a mi lengua, a mi nacionalidad y, también, en última instancia, a mi vocación. Ya entonces había dejado de ser la persona sobre la que he escrito en estas páginas. Aunque tampoco de pronunciar la frase genial de Rimbaud: Je suis un autre”.

Aparte del testimonio autobiográfico, el libro incorpora una segunda parte integrada por tres secciones. En la primera, “Poesías de entonces” vueltas a leer”, González-Palacios recoge una breve muestra de esa producción y copia cinco sonetos, dos décimas y dos poemas. El segundo bloque si titula “Retratos de ayer” y recoge textos escritos en diferentes ocasiones y dedicados a la Condesa de Merlin, Ernest Hemingway, Jorge Mañach, Guillermo Cabrera Infante, Alfonso Pérez Sánchez y Vicente Jiménez. La última sección reproduce nueve cartas de Virgilio Piñera y una de Lezama Lima, así como las dedicatorias del segundo a libros suyos que le obsequió. En la que estampó en Paradiso cometió un error: en lugar del nombre de Álvarez-Palacios, escribió el de su padre, fallecido hacía seis años. La edición se enriquece además con un buen material fotográfico.

Del resumen que he hecho, se puede deducir que González-Palacios ha vivido una existencia rica y con suficientes incentivos para que sea contada. Su autobiografía se lee, pues, con mucho interés, algo a lo cual también contribuye el hecho de que él la sabe contar bien. Para esa “excavación en esa zona oscura de la conciencia llamada memoria”, se vale de un estilo ameno y ágil y de una prosa elegante. Su ejercicio de evocación posee además la objetividad dada por el alejamiento temporal y físico de la etapa de la que hace recuento; eso sin que haya frialdad en su rememoración. Asimismo, es un relato inteligente y nada ególatra, lo cual le da un encomiable nivel de autenticidad.

Semillas secas —el título proviene de una frase del “Son de negros en Cuba” de Federico García Lorca— tiene además un valor adicional. Al desandar esos años, su autor nos ofrece, como anota Arturo Ramón, “un fresco antropológico, social y cultural de la Cuba anterior a la revolución castrista; paradójicamente, un mundo más rico y potente que el que luego secuestró al país en el simulacro de una utopía”. Como ya apunté, González-Palacios incluye una galería de retratos, admirativos en su mayoría, parcialmente críticos algunos, atinados casi siempre, que ayudan a configurar la imagen de una época.

La reseña original:

https://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/el-disfrute-de-recordar-335578

El libro:

https://editorialverbum.es/producto/semillas-secas-infancia-y-juventud-en-cuba-1936-1957

¿Te ha gustado esta reseña? Coméntala.