Reseña de El reino del abuelo, de Josefina de Diego

Una sombra en La Habana

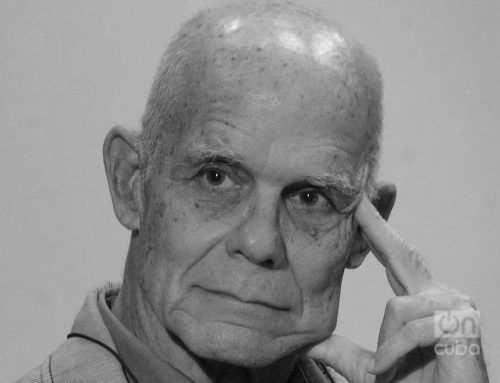

Vine a La Habana para buscar una sombra. Hace tres años exactos pensé que me iba de este mundo con la primera cornada grave que abrió mi corazón y Eliseo Alberto se encargó de sacarme de terapia intensiva con un discurso tan convincente que otro infartado, de la cama aledaña, también pidió que lo mudaran al piso normal de recuperación al contagiarse de todo el afecto y toda la preocupada insistencia con la que Lichi me hablaba de tantos párrafos pendientes, de libros enteros por escribir y que me faltaba apostar al milagro de que un corazón resucita de veras cuando se sabe acompañado de un sueño. En realidad, Lichi me dijo todas las cosas que debió decirse a sí mismo en el instante que tanto me duele evocar, pues salí del hospital para llorar ante su féretro apenas unos días después. Lichi se fue en un verso donde confiesa que su sombra se perdía por una bocacalle y pedía que la enterrasen en La Habana.

Con un cuerpo entero menos de peso y un corazón resucitado de veras, he venido a La Habana para confirmar que Eliseo Alberto está en la poesía incandescente de su padre, en los versos hipnóticos que lleva en la voz su tía Fina García Marruz y en la música que destila al piano su primo José María Vitier. En el tumbao que llevan las negras al caminar y en la taquicardia anónima de un tres que requinta la melodía, en el atardecer del Malecón interminable y en las sombras del castillo del Morro, está Lichi; en las calles alineadas con los edificios imperiales tallados por espuma de mar y salitre, en el hotel donde dormía ebrio Hemingway y en los libreros interminables de Lezama Lima, está Lichi; en el sabor de los mejores platillos de todo paladar y en los sueños de todos los jóvenes que adoran su isla sabiendo que quizá la vida esté en otra parte, allí está mi Lichi con las palabras que cantaba llorando, los versos donde consta que en este puerto ya sólo flota lo que antes naufragó.

Con un cuerpo entero menos de peso y un corazón resucitado de veras, he venido a La Habana para confirmar que Eliseo Alberto está en la poesía incandescente de su padre, en los versos hipnóticos que lleva en la voz su tía Fina García Marruz y en la música que destila al piano su primo José María Vitier. En el tumbao que llevan las negras al caminar y en la taquicardia anónima de un tres que requinta la melodía, en el atardecer del Malecón interminable y en las sombras del castillo del Morro, está Lichi; en las calles alineadas con los edificios imperiales tallados por espuma de mar y salitre, en el hotel donde dormía ebrio Hemingway y en los libreros interminables de Lezama Lima, está Lichi; en el sabor de los mejores platillos de todo paladar y en los sueños de todos los jóvenes que adoran su isla sabiendo que quizá la vida esté en otra parte, allí está mi Lichi con las palabras que cantaba llorando, los versos donde consta que en este puerto ya sólo flota lo que antes naufragó.

Eliseo Alberto está en cada uno de los dibujos de nuestro hermano Rapi, el guerrero constante que reía para iluminar cualquier mañana y en la voz hermosa de su gemela Fefé, a quien apenas ahora parece que conozco como la que quizá no había reconocido: gran ensayista y minuciosa custodia de la memoria de esa entrañable familia de poetas, músicos, cirqueros y conversadores que se extienden como un generoso paisaje de prados verdes en medio de todas las frutas que nos concede la vida para azucarar tanta nostalgia. Fefé, la poeta de limericks en español, ripios rizados de rimas para niños, la niña intacta que lleva en sus dedos cada línea de cada poema y de cada ensayo retorcido de Papá Eliseo, con sus perfectas correcciones en diminutas caligrafías de hormiga que hacen hablar a las palabras que deletrean como murmullo.

Fefé me lleva de la mano al exacto lugar donde está Lichi: el puente metálico de Arroyo Naranjo ya centenario por donde sigue pasando el tren, sus vías en medio de la hierba aplanada por tantos años y tantos recuerdos. Intenté no llorar en ese paraíso que Lichi bautizó como la Finca de los comienzos y que Fefé ha publicado ya para jamás olvidarlo como El reino del abuelo. Allí está Lichi y están todos en la fila de palmeras que antiguamente custodiaban unos jarrones camagüeyanos y en la fuente de agua de tiempo, en el árbol donde se encaramaban los tres niños y sus primos y en el estudio de Papá Eliseo, ubicado aparte de la casa solariega y feliz con sus balcones abiertos a la visita de todos los grandes escritores de la revista Orígenes y todos los grandes autores de todos los siglos posibles en libros que florecen en cada ensayo y en cada vez que se les recuerda. Allí esta Lichi en el camino a la escuelita y en el silencio de las calles arboladas, en el eco de las fiestas que eran cada comida y las sobremesas que se alargaban sin tiempo.

Alguien decidió que el guión de este milagro fuera coreografiado con el Sol más intenso posible y que tanta emoción fuera precisamente como buscar una sombra al lado de matorrales verdes o a la vera de algún taxi de coche viejo, recién pintado como los barcos de colores o bajo las alas de un sombrero de yarey capaz de cubrir al menos la mitad de la noche que se enreda en una cabellera libre. Alguien dictó que en mis oraciones calladas se escucharan las voces de los personajes más entrañables de las novelas de Eliseo Alberto, sus nombres de musicales sílabas y sus pasiones desatadas en caliente: el viejo actor que vuelve a La Habana para cumplir tres promesas en una obra de teatro existencial, la vieja peluquera que cantaba de noche acostada sobre un piano, el antaño actor de repartos hilarantes que cambia de nombre según el barrio, los integrantes de un circo donde una mujer vuela libre y sin amarras sobre los lagos congelados de Irlanda desde su más íntima cubanía, los niños que Lichi hacía inolvidables o el hombre que cayó preso por matar en defensa del amor convencido de que eso es matar en defensa propia y en silencio me estorbaban las lágrimas las palabras que hacía cantar Lichi, tanto como se me vienen a la mente sus párrafos de ensayo donde hace crónica de corazón y las crónicas donde ensaya siempre la urgente reconciliación de todos los fantasmas de esta isla quizá cansada de utopías, en búsqueda urgente de una santa manera de ponerse de acuerdo al saber por fin ponerse en desacuerdo.

Tres años, así pasen treinta, me convenzo de que en realidad nadie se va mientras alguien se acuerde. Nadie deja de estar mientras sus libros se leen en cada vieja calle estrecha donde los coches de décadas pasadas descansan sobre ladrillos, en la devoción del Cobre y en el noviciado apasionado con el que se besan los adolescentes, tan lejos de los discursos, tan cerca del mar. Aquí no ha pasado nada en las conversaciones salpicadas de carcajadas como maracas y en las anchas avenidas alineadas por palacetes cacarizos y en el camino a Arroyo Naranjo, el paraíso de una infancia que cubre más de tres generaciones de niños sonrientes. El sabor de amanecer de la frutabomba, todos los rituales del arroz, cada verso que mece a La Habana como mujer revestida por las olas del mar, la piel de los libros que se leen de noche en voz baja… y así pasan tres años, y no te dejo de pensar Lichi, aunque ahora sepa perfectamente dónde estás.

Jorge F. Hernández

www.jorgehfernandez.com

Deja tu comentario